相変わらず、たくさんの本を読み続けていますが、久々に超お気に入りの本に巡り合いました。

星屑/村山由香 です。2022年7月10日に第一刷発行なので、出たばかりの本です。

2人の少女と女性マネージャーが芸能界でスターダムに駆け上っていく物語です。

すぐにでもドラマ化しそうな感じです。

藤原さくら、平手友梨奈の組み合わせがぴったりかなあと思います。

続編もありそう

相変わらず、たくさんの本を読み続けていますが、久々に超お気に入りの本に巡り合いました。

星屑/村山由香 です。2022年7月10日に第一刷発行なので、出たばかりの本です。

2人の少女と女性マネージャーが芸能界でスターダムに駆け上っていく物語です。

すぐにでもドラマ化しそうな感じです。

藤原さくら、平手友梨奈の組み合わせがぴったりかなあと思います。

続編もありそう

きざみゆず 2024年4月1日

柚子を使う料理はいろいろあるのですが、柚子を購入できる期間は限られています。

業務スーパーにはチューブ入りの柚子「きざみゆず」が売られています。

業務スーパーオリジナルの製品のようです。43g105円でした。

ジーパイ 鶏排 2024年3月19日

台湾で人気の鶏排(ジーパイ)が売られていたので購入しました。

ピリ辛の鶏唐揚げです。中国製の冷凍品で450g483円でした。

180℃で6分揚げて食べます。

美味しいです

クッキングプロで赤身の牛すじ煮込み 2024年1月6日

業務用スーパーで牛赤身スジ肉800g1077円(100g135円)を購入しました。

オーストラリア産で生を冷凍したもので下処理はされてないです。

冷蔵庫6時間で解凍できました。

価格は決して安くはないですが、1個1個が離れているので好きなだけ小分けで使えます。

どんな調理をしても赤身の肉が柔らかくなりません。

角切り牛すじ 2023年11月16日

牛すじで別の製品が売られていました。

角切り牛すじ300gで537円です。

アメリカ産で、下処理済です。

大きく切ってある部位もあるので解凍してから食べやすい大きさに切って使うのが良いです。

カットニラ 2023年9月11日

ニラって、全部を1回で使いきれないし、すぐに傷んでしまうので、カット済の冷凍のニラを購入しました。

500gで181円です。中国製でした。

ニラは少しずつしか必要としないので便利です。

豚バラブロック 2023年1月24日

業務スーパーに行ったら売っていた豚バラ肉がスペイン産でした。100g138円でした。

ラ・ムーより、かなり高いです。

スペイン産は前回他のお店で買って懲りていたのですが、冷凍の豚バラ肉ブロック(スペイン産1kg1099円)が売られていたので好奇心で購入しました。

冷凍なら、急いで使わなくても良いので便利です。

半分に切られているので、500gずつ使えます。

500gというのは使いやすい量です。

実際に、角煮やポークカレー、チャーシュー、串焼きにして食べてみましたが、煮込みの時間にかかわらず、赤身の一部が噛み切れません。

スロークッカー、ホットクック、クッキングプロでも、完全には柔らかくなりません。

スペイン産の豚バラは他のお店で購入したものも同様ですが、全然だめです。

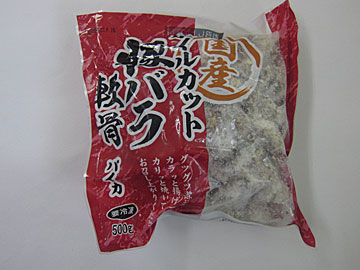

ボイルカットの豚バラ軟骨 2022年11月14日

豚バラ軟骨(パイカ)は美味しいのですが、長時間煮込まないと柔らかくならないので面倒です。

業務スーパーでボイルカットの豚バラ軟骨(パイカ)冷凍品が売られていたので購入しました。国産ということです。

柔らかく下処理してあるので、15~20分煮込むだけで良いと記載されていました。

500g538円でした。

実際に調理してみましたがホットクック2時間30分で軟骨も柔らかくなりました。

シューストリングカット 2022年9月19日

マクドナルドのフライドポテトに似ていると評判のシューストリングカット(1Kg)を購入してきました。246円でした。

フライパンにサラダ油をひいて、冷凍のままのフライドポテトを入れて、蓋をして中火で5分程度炒めて塩をふって食べました。

美味しいです。

モンブランムースケーキ 2022年9月10日

業務スーパーでモンブランムースケーキが特売で売られていたので買ってみました。

冷凍で300gで268円でした。

冷蔵庫で2時間で解凍できます。冷凍でも切る事は可能でした。

6等分して食べました。

ムースケーキというには、柔らかくは無かったですが、とても美味しかったです。

えだまめ 2022年8月12日

枝豆を買いに行ったら、生のものが意外に高くて、冷凍の枝豆の方が比較にならないほど安かったので購入してきました。

業務スーパーで冷凍の枝豆500gが170円でした。

冷蔵庫に置いておくだけで簡単に解凍できるし、生の枝豆のように、豆粒の大きさにばらつきが無く、ぷりぷりとした豆粒がしっかり入っているので生より断然良いです。

オニオンソテー 2022年8月10日

いろんなレシピを見てると、玉ねぎを飴色になるまでじっくり炒めるというのが出てきますが、面倒くさいです。

ネットで調べると、業務スーパーで玉ねぎを飴色にしたものが冷凍で売られていると知って購入しました。

500gで322円です。玉ねぎを生で買っても、それなりにするし、手間を考えると安いと思います。冷凍ですが、手で必要な量だけ、折って使えるので便利です。

ハンバーグ、餃子、ロールキャベツ、クリームコロッケ、つくね等、用途は広範囲に及びます。

ゆで冷凍讃岐うどん 2022年6月14日

冷凍ゆで讃岐うどんを購入しました。200g5玉入りで169円です。

値段はラ・ムーのより少し高いですが、充分安いと思います。

こしがしっかりしたうどんで美味しいです。

むきえび 2022年5月19日

冷凍むきエビ300gを376円で購入しました。

冷凍むきエビでは最安だと思います。

冷凍むきえびを塩水(3%)に入れて冷蔵庫に1時間漬けて解凍します。

美味しいのですが、解凍して調理すると見ると無残なくらい小さくなるのが残念でした。

牛ボイルすじカット2022年5月9日

牛スジ煮込みを作るために、業務スーパーの牛ボイルすじカット500gを購入してきました。646円でした。

牛すじだけでなく牛モツも入っていて、砂糖や醤油で味付けもしてあるようです。オーストラリア産と国産が入っているそうです。

アクはほとんど処理されていますが、油脂はたくさん残っているので、調理後冷やして除去するのが良いです。

とても美味しい牛スジ煮込みができました。

2023年10月に再購入しましたが、赤身の肉の部分がカスカスして硬いです。

ホットクックでもクッキングプロでもスロークッカーで調理しても同様です。

肉の質が悪くなっているのだと思います。

2024年1月に再購入しましたが、どう調理しても柔らかくならない鬼スジの割合が多いです。

だんだん、肉の質が落ちてきているようです。

豚ミックスホルモン 2022年5月1日

もつ煮込みを作るため、業務スーパーの「国産豚ミックスホルモン」を購入しました。

「国産豚ミックスホルモン」にはシロモツとハツの2種類が入っていて、1kgで732円でした。

捨ててしまう脂が少ないので、スーパーで購入するより、かなり安いです。

下処理がしてあるという事なので使いやすそうです。

実際に、ほとんどアクは出ませんでした。

1度に1kgは食べきれないし作れないので、半分ずつ使えるといいなあと思ったのですが、冷凍のままで切るのは無理のようです。

冷蔵庫に移して9時間ほど待つと、ほぼ冷凍状態のままで手で割れるくらいになります。

残りは再冷凍しても大丈夫なようです。

美味しいもつ煮ができました。

ゆず糖蜜漬け 2022年1月21日

また業務スーパーに行きました。

今日の目的は、ゆず糖蜜漬け(ゆず茶)です。韓国産で自社輸入です。

1kgも入っているのに613円と格安です。

お湯で薄めてゆず茶として飲んだり、カスピ海ヨーグルトに入れて食べました。とても美味しかったです。

かに入りクリームコロッケ 2021年5月18日

また業務スーパーに行きました。

今日の目的は、かに入りクリームコロッケです。

かに入りクリームコロッケは40gの冷凍かに入りクリームコロッケが10個入りで308円です。安いです。

万星食品株式会社が製造者で、かに身3.3%です。

2分30秒程度、油で揚げてから食べます。

褒めるほどではないけれど、まあまあいけていました。

ビビンバ 2021年5月18日

ビビンバは300gで146円です。めっちゃ安いです。

製造が神戸物産になっています。

実際に食べてみましたが、味付けが悪く美味しくなかったです。

ゴマ油を加えると食べられるようになりました。

マンゴープリン 2021年5月7日

久しぶりに業務スーパーに行きました。

今回の目的はマンゴープリンです。

マンゴープリンは1kgで214円です。めっちゃ安いです。

製造はマスゼンになっています。マンゴピューレが入っています。

食感は、ちょっと硬めです。とても美味しかったです。また食べたいです。

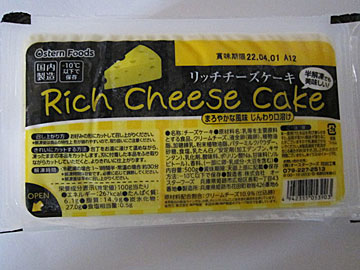

リッチ・チーズケーキ 2021年5月7日

リッチ・チーズケーキは500gで376円です。冷凍ですが冷蔵庫で1.5時間で解凍されます。製造はオースターフーズになっていました。

こちらも、めちゃ美味しかったです。そのまま食べても美味しかったですが、ブルーベリーソースがあったので、かけて食べると美味しさが倍増しました。

ただ、ネットで見ると1年前には268円で売られていたそうです。ちょっといい気しないなあ。

味付けザーサイ 2021年5月7日

店内を探索して味付けザーサイも売られていたので、購入しました。

800gで430円です。ネットで売られているものと較べて超激安です。

中国からの輸入になっていました。

美味しかったのですが、唐辛子が効きすぎでした。唐辛子の入っていない味付きザーサイのほうが良かったかな?

チョコババロア 2019年10月18日

デザートのブースを覗いてみると牛乳パック入りのチョコババロア297円が売られていました。

ムース系のデザートが大好きなので思わず買ってしましました。

さっそく食べてみましたが、とても美味しかったです。また買ってこようと思います。

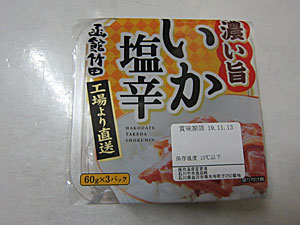

いか塩辛 2019年10月18日

イカの塩辛の3パック入り276円も売られていたので買ってきました。イカの塩辛の3パック入りはラ・ムーでも売られていて美味しくて気に入っているのです。

こちらのほうも、ラ・ムーで売られているイカの塩辛同様に美味しかったです。

函館の竹田食品が製造元になっていました。

ティラミス 2019年3月1日

ティラミス80g入り2個入り267円も購入しました。

業務スーパーオリオジナル製品では無いですが、杏仁豆腐やレアチーズにかけるためにブルーベリー果樹入りシロップ84円も購入しました。

杏仁豆腐やレアチーズは賞味期間が2か月もあります。

ちなみに業務スーパーオリジナル製品は製造が神戸物産になっています。

さっそく、ティラミスを食べてみました。妙にアルコール感が強く美味しくなかったです。リピートはありません。

そういえば、ファミリーマートのティラミスも似たような味で美味しくなかったです。

ティラミスって、どこで食べてもそれなりに美味しいってイメージだったのですが、最近は続けてハズレを引いています。

杏仁豆腐 2019年3月1日

業務スーパーに寄ったら、「坂上&指原のつぶれないお店」で紹介されていた1リットルの牛乳パック入りの杏仁豆腐267円があったので購入してみました。

シロップを作って食べました。

確かに杏仁豆腐の味がしました。美味しいと言うレベルまではいってないけど、まあこんなもんかなあって感じです。

一通り食べてみましたが、「坂上&指原のつぶれないお店」で出演者が美味しい美味しいと絶賛していたほどでは全くありませんでした。

レアチーズ 2019年3月1日

業務スーパーに寄ったら、「坂上&指原のつぶれないお店」で紹介されていた1リットルの牛乳パック入りのレアチーズ297円が売られていたので購入しました。

ちゃんとレアチーズの味がしました。どちらかというと、そのまま食べるより材料として使うのが良いのかもしれません。

ブルーベリー果樹入りシロップはブルーベリーの味は控えめでしたが、妙に甘かったです。思ってたブルーベリーソースとは違ってました。

リッチショコラケーキ 2019年2月22日

業務スーパーに寄ったら、「坂上&指原のつぶれないお店」で紹介されていた「リッチショコラケーキ」299円が売られていたので購入してきました。

「リッチショコラケーキ」は冷凍品です。説明書を読むとナイフを熱湯で温めて冷凍のまま切って、解凍して食べるということです。

実際に切ってみましたが、そう簡単には切れませんでした。

食べてみましたが、食感はムースほど柔らかくなく、スポンジ感も無く、ケーキというよりも、どちらかと言うと羊羹に似た食感です。味は良かったですが、もう一度購入しようとは思いません。

鮭フレーク 2019年2月22日

業務スーパーに寄ったら、「坂上&指原のつぶれないお店」で紹介されていた「鮭フレーク」199円が売られていたので購入しました。

「鮭フレーク」は、鮭の身だけではなく骨も一緒に砕いているのでカルシウムが豊富に含まれています。

実際に食べてみましたが、骨の異物感は全くありませんでした。

ご飯にかけて食べても、おにぎりに入れても、玉子焼きに入れても美味しいです。

これは大当たりです。これからも購入しようと思います。

後で気づいたのですが、原材料を見ると身はカラフトマスだけで、鮭は中骨だけが入っているようです。それに粒状大豆タンパクも入っているようです。

2019年2月19日

先日、「坂上&指原のつぶれないお店」が映っていて、内容が業務スーパーの紹介でした。

自社工場で直売しているので安いっていう内容ですが、1リットルの牛乳パックの中にプリンや杏仁豆腐やレアチーズが入っていて、とても美味しいということでした。

特大の容器の豆腐も販売しているのですが、その容器でリッチショコラケーキも製造して販売していて、安くて美味しいという事でした。

今日、嫁さんが業務スーパーに行ってデザートブースに行ったら、見事に全部売り切れになっていたそうです。

最近、テレビを見る人が減っていると言われますが、さすがにテレビの影響って凄いなあと思います。

牛乳パック入りの杏仁豆腐やレアチーズは、ほとぼりが冷めた時に買って試してみたいと思います。

2021年11月28日

近親相関が原因か、プラティがだんだん減ってきてしまいました。

今度はグッピーを入手しました。

11月初めにメス13匹とオス2匹もらったのですが、オスは弱いようで、すぐに1匹死んで、追加でオスだけ購入したのですが、それもすぐに死んじゃいました。コリドラスとヤマトヌマエビも購入したのですが、ヤマトヌマエビは、すぐに全滅しました。

先週、グッピーのオスを7匹もらいました。でも2匹はすぐに死んでしまいました。

一緒に、ラムズホーン(貝)も、もらいました。ラムズホーン(貝)は水草のコケを食べてくれるのです。

水槽をよく見るとグッピーの稚魚がいました。随分前に身ごもったのだと思います。

隅から隅まで探すと、全部で6匹見つかりました。

さっそく、別の水槽に隔離しました。

2021年12月29日

1度に数匹ずつ生まれているようです。

別の水槽に隔離したグッピーの稚魚は30匹を超えました。

グッピーって、よく食べるし、排せつ物が多いので、1週間に1度は、100円ショップで購入したクリーナーポンプで砂の中の汚物を吸い取って、水を交換しています。

砂の中の汚物を吸い取りは、バクテリアを全滅させないため、水槽の半分ずつにしたほうが良いようです。

水は水槽の1/3以下の交換が良いようです。

ラムズホーン(貝)は増えています。そしで大きく成長してきました。

2022年2月11日

グッピーの稚魚を隔離していた水槽の清掃時に、温度センサーが水の外に出ているのに気づかなかったようで、翌朝見たら水が濁っていて、稚魚が全滅していました。

大きくなった稚魚の多くを大きい水槽に移してあったのですが、残りの50匹程度の稚魚が全滅しました。

気を改めて、隔離用の水槽を綺麗にしてリセットしました。

2022年7月24日

最近、グッピーが少しずつ減ってきました。

念のため、PHを測ってみたら、メインの水槽はPH3程度、稚魚の水槽はPH4程度でした。

かなりの酸性状態のようです。

PH計が壊れているのかなと思ったのですが、水道水だとちゃんとPH7程度の表示が出るので大丈夫のようです。

水は1週間に一度は1/3程度入れ替えしてるし、砂の中も掃除してます。

あと考えられるのはフィルター関係だけなので、フィルターのろ過材は、活性炭だけにしておきました。

ダイソーで購入したろ過シェル(アルカリ化)、ゼオライト(アンモニアを吸着)、麦飯石(ミネラルの溶出)は取り除きました。

しばらくして、水槽のPHを調べたら、中性(PH7ちょっと)に戻りました。

使っていた濾材の1つ1つを水に入れてPH値を調べてみましたが、普通に中性(PH7ちょっと)でした。濾材が原因ではなさそうです。

2022年7月25日

水槽のPH値を調べたら、メインの水槽が少しだけ酸性傾向を示しました。

ろ過シェル(アルカリ化)を戻しておきました。

PH7.3程度で落ち着いてきました。

ネットで調べると、水槽内では魚の排泄物や餌の食べ残しなどが、ろ過バクテリアの働きによりアンモニアへと変化します。その後、アンモニアは亜硝酸を経て硝酸塩へと変化していきますが、この硝酸塩が徐々に蓄積していくと水質は酸性へと傾いていくそうです。

餌の与えすぎも酸性化の原因のようです。

やっぱりフィルターも時々は清掃しないといけないようです。

2022年7月26日

PH7.3程度で落ち着いてきました。

宅地建物取引士の資格は5年ごとに更新時期がきます。

その際には更新講習を受けないといけません。

費用も16000円ほどかかります。

インターネットで講習を受ける事が出来たのですが、宅地建物取引士の資格をとってから、宅建には全くかかわりなく、完全にペーパー資格です。

宅地建物取引士の証明書は免許証と同等な証明書になるので、便利なんです。

免許証は自動車に入れっぱなしなので、財布に宅地建物取引士の免許証を入れとくと、出先で証明書が必要な時に助かります。

なんとなく持っていると体裁もいいしね。

7月中に講習を受けないといけなかったのですが、いつも間にか半分以上過ぎていたので、慌てて受講を始めました。

13の講習と、テストがありました。

1つの講習は30分程度なので、朝から夕方まで、ほぼ1日かかりました。

まあ、ロックミュージックのビデオ(最近ローリングストーンズとエリッククラプトンのライブの番組があったのを録画していた)を、見ながら受講できたので良かったのですけど。

宅建は5年も過ぎると、法律の改正が、かなりあるので、内容は濃かったです。

知らない事ばかりで、勉強になりました。

1つの講習に2回、チェックポイントがあり、そのポイントに来ると10秒内にクリックしないと講習を見たことになりません。

チェックポイントは、講習が始まってから1分くらいと、終了の1分前くらいと一定なのがありがたいです。

テストは30問あり、時間制限なしで、テキストやネットで調べても良くて、70点以上が合格です。

不合格でも、再試験は何度でも受けられます。

問題の内容はアットランダムに出題されるようです。

30問中29問の正解で合格でした。肩の荷がおりました。

久しぶりに津幡町の藤又川へホタルを見に行ってきました。

久しぶりに行ったので、道をいろいろ間違えてしまいました。

かなり見に来た人が多かったようです。

以前は、藤又川沿いのあちこちで見られましたが、今日は奥の方の集落近くで群舞が見れたくらいでした。

群舞と言っても、20年前とかと較べると随分寂しくなっていました。

地元の人と話せたのですが、草刈りを早くやってしまったので、その影響でホタルが少なくなっているって言ってました。

以前も、そう聞いた気がします。

午後8時15分ごろが、一番多かったような気がします。

三脚を使って、ISO1600、絞りF8、シャッタースピード60sec、ピントはマニュアルで撮影しました。