2019年6月22日

NECの ノートパソコンVB-D VK17HB-Dが途中で電源切れるようになりました。

VB-D VK17HB-Dは12.1型ワイドTFTカラー液晶と小型なのにCPUがCore(TM) i7-2637Mと、なかなかな高性能で有線LANと無線LAN対応でUSBも3つあるという、同等の最新型パソコンを探そうとしても、なかなか見つからないような仕様の貴重なパソコンです。

ノートパソコンで途中で電源が切れる最も多い原因は充電池とFANなのですが、両方とも正常に動作しているようです。

ハードディスクとメモリも正常でした。OSを含むソフトも正常でした。

電源が切れた時のパソコンの底は、そんなに極端な熱さを感じません。

パソコンの下に冷却FANを置くと、かなり長時間(6時間くらいは)電源が切れませんでしたが、それでも最終的には電源が切れます。

やっぱり、CPUの冷却関連の不備か、高温を検知するセンサーが敏感になっているのかもしれません。

今でも現役として十分使えるパソコンで、お釈迦にするのは忍びないので、分解してみることにしました。

VB-D VK17HB-Dは法人向きの機種だったのか、ネットで検索しても分解方法を紹介したページは見当たりませんでした。

でも何台かノートパソコンを分解した経験があるので挑戦してみる事にしました。

まずは、身体の静電気除去のために水道のカランをつかみます。

それから、ノートパソコンのバッテリー・電源コードを外します。

裏側のネジ15個を外します。ネジは微妙に形状が違うので、混ざらないように、工程ごとに1つの袋に入れておいて、袋に番号をつけておいた方が良いです。

どうもケースについている▶のマークの位置が太めのネジのようです。

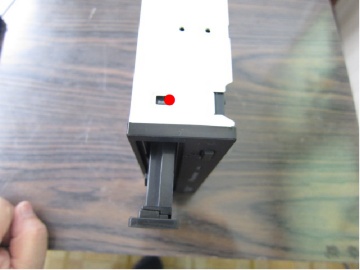

ダミーCDドライブのフレームを引き抜きます。

ダミーCDドライブのフレームを外したところのネジを2個外します。

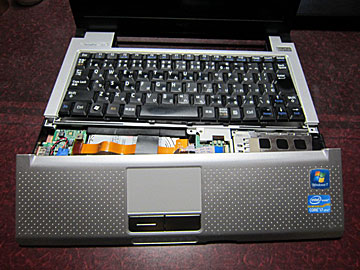

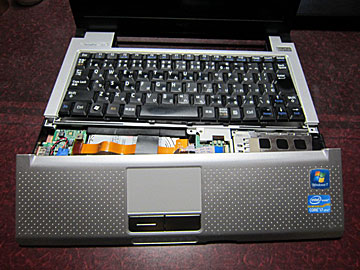

これでキーボートの下のカバーの固定を解除できます。

コネクターを外せば完全に外せます。コネクタは黒い部分を基盤と垂直に立てると抜けます。

この時点でハードディスクを外すことはできます。

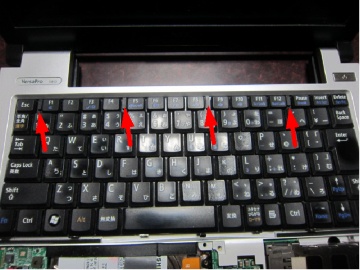

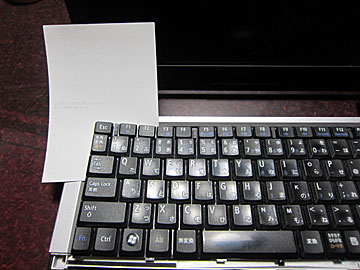

次にキーボートを外します。キーボートは両面テープで接着されています。

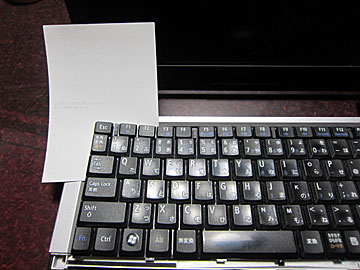

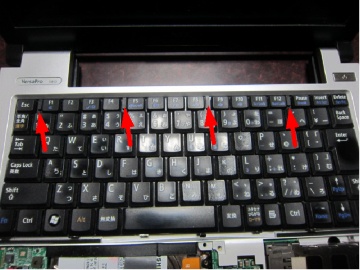

4か所のロックをスライドして外し、キーボートの下に厚紙(葉書よりちょっと厚めの紙)を入れて少しづつ滑り込ませて両面テープをはがしました。キーボートを引っ張るのではなくて、紙を差し入れていくという感覚です。

ここが分解するにあたって一番難しいのではないかと思います。

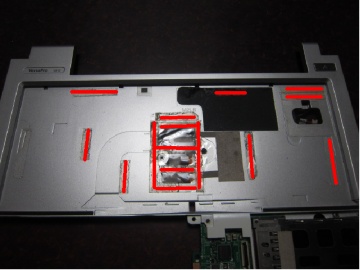

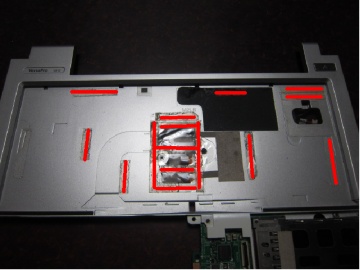

両面テープは赤線の位置です。

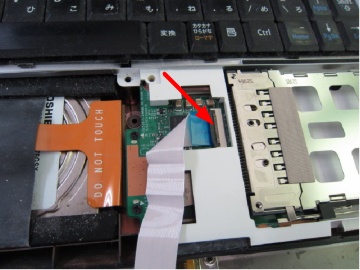

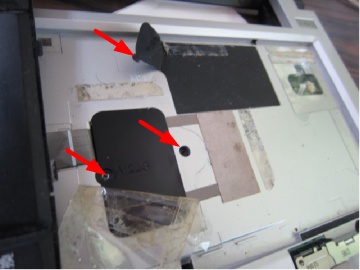

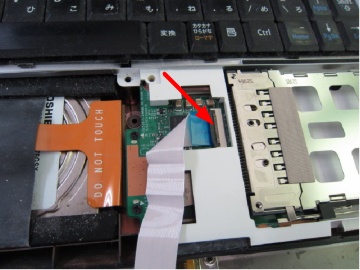

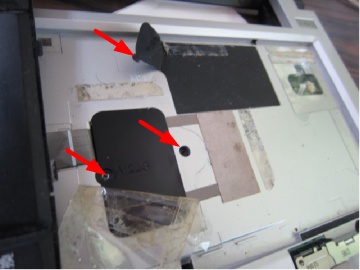

ビニールテープを外して、ネジを3か所外します。

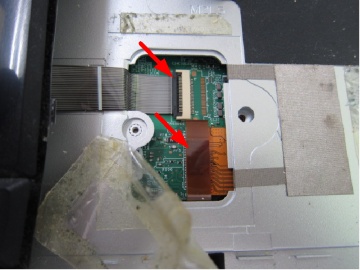

コネクタを外します。

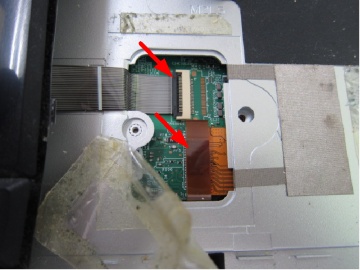

上側のコネクタは黒い部分を基盤と垂直に立てると抜けます。

茶色のコネクタは上に持ち上げると抜けます。

もう1つコネクタを外します。ビニールテープを外して、コネクタをスライドして外します。

ちょっと硬くて外れにくいです。

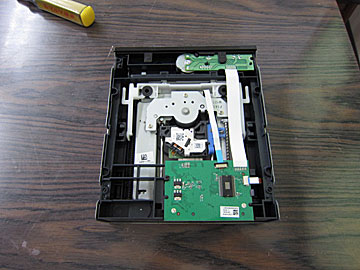

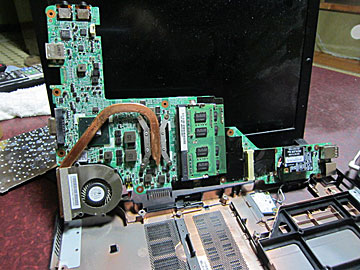

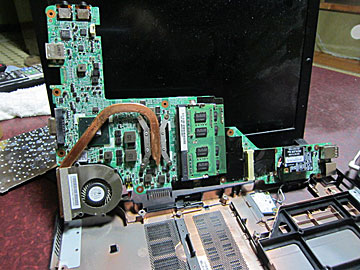

やっとFANが見えるようになりました。

FANは綺麗でした。

今回の目的はCPUのグリースの塗りなおしなので、もうちょっと頑張らないといけません。

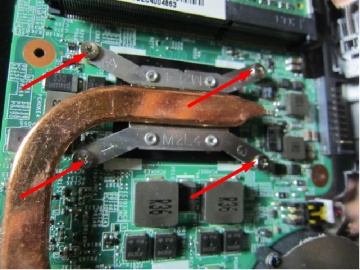

下図の赤色の箇所のネジ4個を外します。ピンク色のところにコネクタがあります。

念のためハードディスクを取り出します。

パソコンを裏返しして、無線LANカードが入っているところのカバーを外します。

下記の2つのネジを外すとCPUの基盤を引き抜けます。

念のため、コネクタを抜いて無線LANカードを外しておきます。

CPUの基盤には、もう一箇所コネクタがありますが、単純なコネクタですが硬くて外れなかったので、このまま作業しました。

FANの裏側は埃で汚れていたので清掃しました。この程度の汚れは、軽度の汚れだと思います。

過去にFANの表側だけ清掃した事があるのだと思われます。

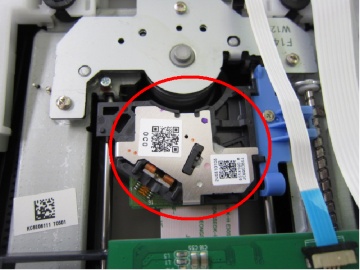

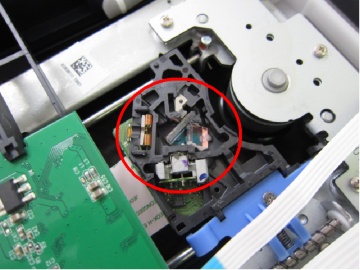

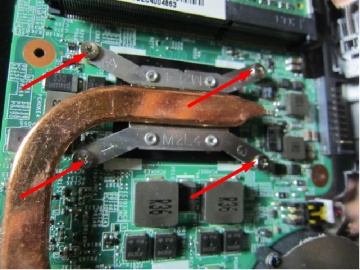

CPUの冷却板を固定してあるネジ4個を外すとCPUが露出します。

CPUにグリースを塗りました。CPUにグリースを塗る時にはFANのカバーのネジも外した方が塗りやすいと思います。

後は、分解したのと逆の順序で組み立てます。

動作を確認してみましたが、途中で電源が切れないようになりました。やったね!

ついでに、OSがWindows7だったのを、Windows10にアップデートしました。

現役として、まだまだ使えそうです。

1年以内に電源が切れるノートパソコンに4台出合いました。

1台は電源コードのコネクタでの接触不良とハードディスクの不良、もう1台はFANの埃、1台はFANの埃とCPUのグリス、残りの1台はFANの埃とBIOSのアップデートでした。

お陰で、ノートパソコンを分解するのも上達しました(笑!)

2019年7月4日

せっかく、Core(TM) i7-2637Mのノートパソコンが動作するようになったので、整備することにしました。

とりあえず500Gのハードディスクがあるので入れ替えて、それで正常に使えるようなら、キーボードの固定をしっかりすることにしました。

両面テープの粘着力がなくなって、キーボートが浮き出てヘコヘコしているので修正しようと思います。

2019年7月12日

500Gのハードディスクをクローン化して取り付けてみました。

他のノートパソコンに取り付けてフリーズが頻発したハードディスクなので心配でしたが、なんとか正常に動作しています。

これで安定して動作するようなら、キーボートを両面テープで固定しようと思います。

USBのDVDドライブ接続時に、途中で電源が切れました。ハードディスクのせいかなあ?

2回、途中で電源が切れたので、ハードディスクを元のものに戻しました。

2019年7月13日

電源を入れたまま、放置して寝たのですが、朝にスリープ状態になっていて、キーボートやマウスの入力も受け付けなく、電源ボタンを軽く押しても反応しませんでした。

仕方なく強制終了して電源を入れなおしました。

いきなりWindowsの更新作業が始まったので、何か関係があるのかもしれません。

スリープに入る時間を短くして現象が再現するか確認してみました。

電源が切れていました。いつ切れたのか不明です。

スリープに入らない設定にしました。ハードディスクも長時間切れない設定にしました。

でも電源が切れました。

午後からは調子が良いです。やったことと言ったら、不必要なソフトをアンインストールしただけですが関係ないと思います。

CPUの最高温度も74℃で少し余裕があるし、メモリ診断でも問題ないし、CPUグリース塗り替えたし、ファンの清掃もしたし、ハードディスクも大丈夫そうだし、OSも入れ替えたし、あとは何が考えられるのかなあ?

別の部屋でも電源が切れるのでTAPのせいでもないし、残りは電源コードかなあ?

2019年7月15日

昨日から長時間電源を入れたまま、放置しているのですが、調子が良いです。

2019年7月17日

ずっと、電源を入れっぱなししているのですが、電源が切れることはありません。

もう大丈夫じゃないかと思います。

2019年8月6日

他のパソコンが調子悪かったので、NEC VB-D VK17HB-Dを使ってみました。

数度、途中で電源が切れました。

なかなか、すっきりしません。

2019年8月8日

相変わらず、途中で電源が切れます。

USBに入れたMedia Creation Tool1903.exe でWindows10の入れ替えをすることにしました。

でも、相変わらず途中で電源が切れて最後まで実行できません。

CPUの温度変化を記録するフリーソフトCore Tempの履歴を見ても、それほどCPUが高温になっている形跡はありません。

充電池を外して、USBに入れたMedia Creation Tool1903.exe でWindows10の入れ替えをすると、うまく動作しました。

その後、電源を入れっぱなしにしてますが、電源が切れずにいます。

2019年8月9日

今日は絶好調です。充電池が悪かったのかなあ?

2019年8月10日

今日も絶好調です。

2019年8月13日

ずっと調子が良かったので、キーボートを両面テープで固定しました。

NEC VB-D VK17HB-Dはキーボードを両面粘着テープで固定しているので、1度分解すると浮いてしまい触感が変になるのです。

他のパソコンの調子が改善したので、NEC VB-D VK17HB-Dは片づけました。

2019年8月17日

外でAC無しでパソコンを使う予定があったので、充電池だけでどれくらい使えるのか確認してみました。

2時間以上使えるとの表示がでました。

2020年12月10日

Windows7のパソコンにRadikoolをインストールしてラジオ録音専用機として使っていたのですが、RadikoolがAdobeFlashの関連でWindows7で動作しなくなったので、NEC VB-D VK17HB-Dをラジオ録音専用機として使う事にしました。

2021年6月14日

また途中で電源が切れるようになりました。

CPUの温度変化を記録するフリーソフトCore Tempの履歴を見ると最高温度65度でも切れているので、CPUが高温になっているのやFANの不良が原因ではないようです。

2021年6月18日

電源コードを交換しても電源が切れました。

電源入れて、なにも動作しなくても電源が切れるのでハードディスクが原因でも無いと思います。

ちょっと手詰まりです。

残りはメモリやCPUが原因だと思うのですが、CPUを外して動作確認をするのは、かなり面倒だなあと思います。

2021年6月27日

ソフトの不必要な物を削除したり、電源関連の設定を変更しても効果がありませんでした。

バッテリ-だけでも電源が切れます。その時のCPUの最高温度は65℃でした。

OPOLAR LC06 吸引式ノートPC冷却ファンを付けてみたけど、やっぱり電源が切れます。

それに加えて底に冷却FANをつけてもダメでした。

2GBのメモリが2個使われていますが、1個づつ外してみました。でも電源が切れます。

メモリが原因では無いようです。

ちなみにメモリは裏ブタを外すだけで外せます。

ハードディスクを交換してみる事にしました。元々のハードディスクは250GBでしたが、48GBしか使っていなかったので、余っていた80GBのハードディスクと交換して、OSの新規インストールをすることにしました。

これでも途中で電源が切れました。ハードディスクの不良でもなさそうです。

ほぼCPUの不良に間違いなさそうです。

CPU Core(TM) i7-2637Mをメルカリで探したけど、出品されていませんでした。

仕方が無いので、もう一回分解して清掃することにしました。

FANは綺麗でした。

CPUはマザーボードに固定されていて、交換できないようになっていました。

CPUのグリスは劣化していませんでしたが、グリスが厚すぎていました。グリスを全部拭き取って、改めて薄く塗りました。

これでも、やっぱり電源が切れます。でも切れるまでの時間は長くなったような気がします。

解決方法が見当たりません。