LGのDVDドライブ(GH24NS70)がメディアを認識しなくなりました。

DVDを入れても、メディアが入っていないと表示するんです。

DVDドライブって壊れやすいです。

パソコンショップに行っても、最近DVDドライブって、あまり置いてないです。

もうDVDの時代では無くなったのかなあ。

一応、SATAのDVDドライブの予備を購入したのですが、LGのDVDドライブ(GH24NS70)を修理してみました。

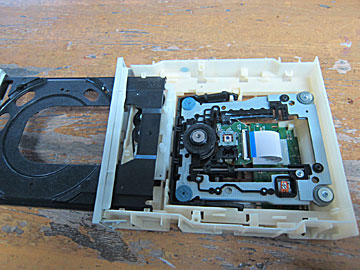

底面のネジを4個外すと底のカバーが外れます。

ドライブ前面(または裏面)にある小さな穴(緊急排出用ホール)に、ピンを垂直に差し込み、トレーを引き出します。

トレーを引き出しておくと、パネルや上部のカバーが外せます。

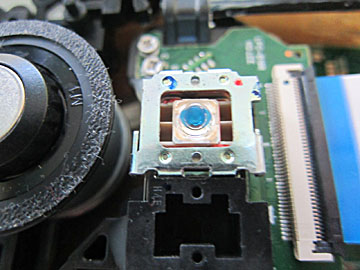

これで読み取り部分のレンズが見えます。

眼鏡拭きを少し濡らしてレンズの汚れをとって、乾いた部分で拭き取ります。

これで、組み立てててパソコンに接続すると、ちゃんとメディアを認識するようになりました。