ASUS TUF B450-PRO GAMINGを使って自作パソコンを作った際、PCI-Express (3.0) X4 NVMe (NVM Express)規格のSSDを使って、あまりの起動の速さに感激して、普段使いしているノートパソコンAspire5742にもSSDを取り付ける事にしました。

AmazonでHanye 512GB 内蔵型SSD 2.5インチ 7mm 3D NAND採用 SATAIII 6Gb/s 550MB/s が特選タイムセールで3499円でした。

今まで使っていたハードディスクが500GBだったので、EaseUS Todo BackupでSSDをそのままクローン化できました。

さっそく取り付けました。

起動は少し早いかなと思いましたが、それほどのメリットは感じませんでした。

「パソコンの話」カテゴリーアーカイブ

I-OデータのハードディスクHDCA-U USBが壊れた

2023年2月28日

USBの外付けハードディスクの電源が入らなく認識されなくなりました。

I-Oデータ HDCA-U USB 2TBという機種です。

https://kimachari.blog.jp/archives/16350887.html

を参考に分解してハードディスクを取り出すことにしました。

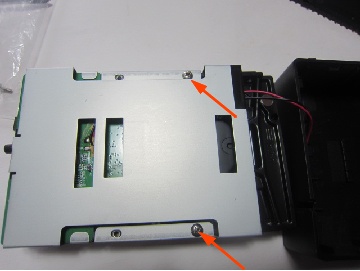

上記のネジを外します。

矢印の方向にスライドすると蓋が外れます。

かなりきついので、マイナスドライバ2本をこじ入れてスライドすると良いです。

パイロットランプの部品を引き抜きます。

この時点で、ハードディスクのパーツがケースから外せます。

裏側のネジを外すとハードディスクを取り出せます。

ハードディスクは正常でした。

再び組み立てたら、正常に動作しました。良かったです。

自分が使っているパソコンのWindowsシステムイメージをまとめて保存しておきました。

原因が不明なのは、ちょっと気になります。

2023年3月16日

I-OデータのUSBの外付けハードディスクHDCA-U USBがエクスプローラーで認識されるけど、中身が開けなくなりました。

ハードディスクのケースが原因だと思っていたのですが、ハードディスクを取り出して、CrystalDiskInfoで調べようとしましたが認識されません。

コントロールパネルのディスクの管理では調べるのに凄い時間がかかり、全容量使用中になっていましたs。

MiniTool Partition Wizardでも調べるのに凄い時間がかかりました。

パーテーションを削除して全部0を書き込みフォーマットしました。

これで、コントロールパネルのディスクの管理でもMiniTool Partition Wizardでも普通に認識できるようになりましたが、エクスプローラーでは認識されません。

CrystalDiskInfoでは代替処理済のセクタが98もあり、健康状態が注意になっていました。

使用時間は15193時間でした。寿命です。

ハードディスクを入れ替えようと思います。

メルカリで1TB(2403時間使用)を2070円で購入して取り付けました。

問題なく動作しました。

JUST PDF2 でPDFファイルの編集

JUST PDF2を持っているのですが、PDFファイルの編集方法が全く分からなく、他のソフトで作ったPDFファイルは編集できないのかなと思っていました。

JUST PDF2はヘルプでマニュアルが表示されるのですが、簡易過ぎてほとんどマニュアルになっていません。

でも、どうしても編集する必要に迫られて、試行錯誤して、なんとか使えるようになりました。

最近、PDFで書類を送ってきて、必要事項を記入して送り返して欲しいという依頼が増えてきてるのです。

JUST PDF2で既存のPDFの書類に文字を入れる場合は

テキストボックスをクリックして文字を挿入する場所を指定します。

文字を入力します。入力した文字を左クリックしてドラッグして選択し右クリックでプロパティを選択。フォントや文字サイズを選択。

何故か「払」という漢字を入力しても実際のファイルでは表示されません。JUST PDF2のバグかもしれません。

枠線を消したい時には、テキストボックスを選択して右クリックして太さ0ポイント、色と塗りつぶしの色を色なしにします。

文字の位置を変更する場合は、オブジェクトを選択ボタンをクリック。テキストボックスの場所を左クリックして選択し、希望の位置にドラッグします。

自分で製作したのではない他から送られてきた文章は、ツール・・・編集ツール・・・オブジェクト編集ツールでブロックごとに一括して消去はできるけど、ブロックの内容を一部を変更することは出来ませんでした。

ただ、ツール・・・編集ツール・・・オブジェクト編集ツール でハイライトや下線や取消線をクリックして テキストを選択すると、文字列にハイライトや下線や取消線を付けることができました。

線や四角形などは普通に挿入できます。

一部を消す場合は背景色を白色のテキストを作って上書きすると消せました。

印鑑を作ってみました。

新規のPDF(空白)を作成します。

線・・・楕円ツールとテキストボックスで印鑑のデザインを作ります。

もしくは

先に注釈・・・スタンプでオプション・・・カスタム印鑑で印鑑のデザインを作ります。

カスタム印鑑はデフォルトの大きさが大きいです。

大きさを変える場合は、カスタム印鑑を新規PDF(空白)に出力し、希望の大きさに変更します。[ドキュメント-ドキュメントページ-トリミング]を選択します。

[余白を削除]をクリックして チェックボックスオン にして、[OK]をクリックします。

スタンプが表示されている部分だけになります。[ファイル-保存]します。

スタンプパネルの 新規作成 [新規作成]をクリックします。

[ブラウズ]をクリックして、操作7.で上書き保存したPDFを選択し、[開く]をクリックします。

[グループ]と[名前]を設定して、[OK]をクリックします。

サイズを調節したスタンプが追加されます。

Windows11へのアップグレードを拒否したら起動しなくなった

ラジオ録音で使っているAspire5742のハードディスクが壊れて無駄な労力を費やされたので、他のAspire5742もハードディスクのクローンを作っておく事にしました。

Aspire5742は4台持っているのです。

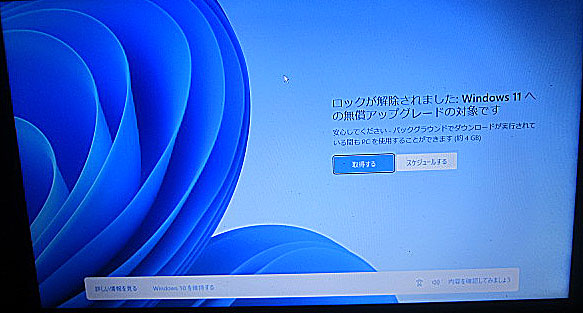

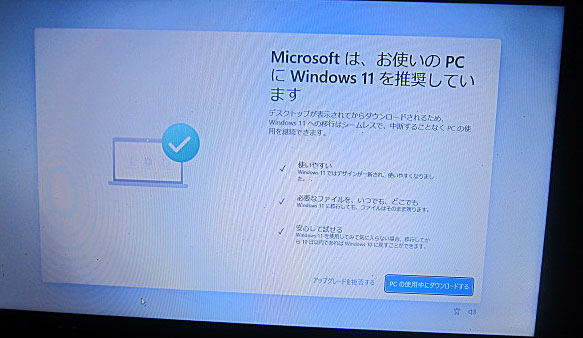

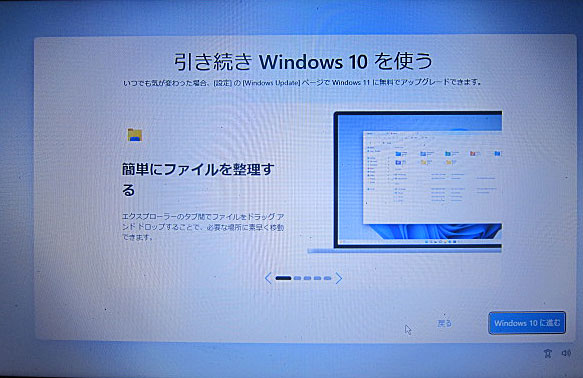

EaseUS Todo Backupを使って作ったクローンのハードディスクは正常に動作して安心していたのですが、元のハードディスクに戻して、起動すると「ロックが解除されました。Windows11への無償アップグレードの対象です」の表示が出ました。

OSが変わると動作しないソフトが出たり、動作が遅くなるのは経験済みなのでアップグレードを拒否しました。

すると、英語表示でデバイス不良とかなんとかの表示が出て起動しなくなりました。

USBメモリ起動でWindows修復とか試してみたのですが解決できませんでした。

ハードディスク診断とかしてみたのですが、なんの異状もなく、正常でした。

今回はクローンを作った後だったので、クローンから再びクローンを作って大事にはいたりませんでした。

しばらく使っていたら、再びWindows11へのアップグレードが出来るようになりましたとの表示が出ました。

今度もアップグレードを拒否したのですが、別に問題なく使い続けられました。

いったいなんだったのかな?

Windowsバックアップは、重要なボリュームの1つに十分な空き領域がないため・・・

2023年2月23日

FM録音用に使っていたAspire5742が壊れました。

常時電源を入れっぱなしで使っていたのですが、電源が切れていたので、どうしたのかなあと思って電源を入れたら、起動数秒後に再起動を続けるのです、電源が切れるならCPUかFANが壊れている可能性が大きいのですが、今回は違うみたいです。

Aspire5742は4台持っているので、パーツの入替で故障個所を見つける事ができるので便利です。

バッテリーは付けていなかったので、バッテリーを付けたり、電源コードを入れ替えても改善しません。

ラジオ録音用ではない別のAspire5742用のクローンハードディスクを接続したら、正常に動作しました。

クローンハードディスクはEaseUS Todo Backup Homeを使って作ったものです。

すんなりと故障原因が判明して良かったです。

壊れたハードディスクを修復できないかなと、いろいろ試してみたのですが、認識すらされなく、完全に壊れてしまっていました。

2.5インチの320Gのハードディスクが余っていたので、接続してセットアップしました。Windowsの Product key(プロダクト・キー)がそのまま使えて安心しました。

ラジオ録音用のソフトだけのインストールで良かったので楽でした。

ハードディスクって突然逝っちゃうことがあるので怖いです。

重要なパソコンはクローンのハードディスクを作っているのですが、ラジオ録音用のパソコンはクローンを作っていませんでした。

せめて、Windowsのシステムイメージを作っておこうと思ったのですが、

「Windowsバックアップは、重要なボリュームの1つに十分な空き領域がないため、システムイメージのバックアップをスキップしました」と表示されて失敗しました。

使っているパソコンの全てでWindowsのシステムイメージを作ってみましたが、エラーが出るパソコンが2台ありました。

両方ともノートパソコンAspire5742です。

ノートパソコンAspire5742は3台持っていますが、その内2台のAspire5742ではWindowsのシステムイメージができませんでした。

いろいろ調べると、Windowsのシステムイメージを作る場合には、

500MB未満のボリュームに対して50MBの空き領域

500MBを超えるボリュームに対して320MBの空き領域

1GBを超える場合、各ボリュームについて、1GBの空き領域

が必要という事がわかりました。

Windows10でシステムで予約中のパーテーション(ボリューム)が50MB中で26.37MB使用済でした。

システムで予約中のパーテーション(ボリューム)が最初から勝手に50MBで設定されているのでは、Windowsのシステムイメージを作れるはずが無いのです。

Microsoftは何を考えているのかなあ・・・・・・

コントロールパネル・・・管理ツール・・・ディスクの管理・・・ボリュームの拡張

ではボリュームの拡張は出来ませんでした。

MiniTool Partition Wizardでもボリュームの拡張ができませんでした。

無料体験版のPartition Master Suiteをダウンロードしてシステムで予約中のパーテーション(ボリューム)の領域を拡張しようとしたのですが、無料体験版では出来ない機能でした。

仕方が無いので、管理者特権でのコマンドプロンプトでreagentc /disableを動作させてシステムイメージを作ってみました。でも、やっぱりエラーになりました。

2023年3月25日

クローンのハードディスクを作るのに使っているEaseUS Todo Backup Homeを作っている会社に、EaseUS Partition Masterというソフトがあったので製品版を入手して使ってみました。

https://jp.easeus.com/partition-manager-software/free.html

ハードディスクを取り出して、EaseUS Partition Masterをインストールしたパソコンに接続してから、システムで予約中のパーテーション(ボリューム)を100MBに拡張しました。

再びハードディスクをAspire5742に戻して、Windowsのシステムイメージを作ってみました。

なんの問題もなく、Windowsのシステムイメージができました。

今回は製品版を使いましたが、無料版でもパーティションのリサイズ/移動/コピー/拡張/結合/エラーチェックや、GPT、MBRのデータディスクにおける相互変換、OS/パーティションのクローンができると説明されていました。確認はしていません。