岐阜旅行から帰ったら、トイレが壊れたので修理してほしいと言われた。

水位を検知して、給水をとめるボールの軸が折れたというのです。

放置しておくと水が出っぱなしになります。

タオルで弁を閉めた状態にして固定してありました。

つまり貯水タンクに水が入らない状態にしてあったのです。

水を流すときには、バケツの水で流していました。

トイレにきている水の栓を閉めておけば良いはずなのですが、家族は水の閉め方を知らなかったのです。

とりあえず、水の栓を閉めておいたのですが、そうするとウォシュレットが使えなくなり、それでは都合が悪いと言うんです。

確かに、ウォシュレットに慣れると、ウォシュレットの無いトイレは使いたくなります。

家にある水道パーツをいろいろ探して、貯水槽に分岐しているパイプにキャップをして貯水槽への水だけを止めました。

トイレの貯水槽の型番(S514)をメモしてTOTOのお客様相談に電話(フリーダイヤル)しました。

日曜日でもちゃんとつながりました。

使っているトイレは40年以上たっているので、破損した部品と同じ部品は無くて、しかも業者がボールタップを他の会社の製品を使って設置することも多いので、壊れた部品だけの供給は難しいとのことでした。

最初から壊れた部品だけではなくボールタップの部品全部を交換するつもりだったので、交換が必要な部品の規格を教えてほしいと聞きました。

トイレ本体の型番も必要と言うので調べたらC14Pという規格でした。

ボールの形状とか聞かれて、よく見るとボールにTOTOのマークがついているのでTOTOの製品だとわかりました。

とにかく早く入手したいので、金沢ですぐに入手できる方法を聞いたのですが、メーカーとしては業者による設置が基本なので一般消費者に部品だけ販売することは避けたいし、取り寄せ商品で、TOTOのショールームにも在庫は無く、地元ですぐに入手できる方法は無いとのことでした。

どうしても部品だけ入手したいと言うと、横型ロータンク用ボールタップTHYS2Aが互換として使えると教えてくれました。12210円ということです。ちなみに11月には値上げすると教えてくれました。

インターネットのコメットというページで設置説明書が入手できるので、そちらを参考に交換するようアドバイスをしてくれました。

そのまま電話したままで、パソコンを開いてくれたら、該当ページに誘導しますと言ってくれたのですが、電話とパソコンが2m離れているので、それは辞退しました。

なるべく早く入手できる方法がないかネットで調べたのですがAmazonだと5229円でAmazon出荷なのに納期が1週間でした。

他のサイトでも、それ以上の納期がかかります。

メルカリに未使用の横型ロータンク用ボールタップTHYS2A(間違って購入したそうです)が4480円で出品されていて、早急に送っていただくことは可能かと問い合わせしたら、大丈夫だという事で購入手続きをしました。

時間をおいてTOTOから電話がかかってきて、折れた軸だけの部品が見つかりましたと連絡がありました。

ただ、軸を変えても正常に動作する保証はありませんという事でした。

電話番号は申告していなかったのですが、着信を調べて連絡してくれたようです。

メリカリで注文した後だったので、お断りました。

TOTOのお客様相談は、フリーダイヤルであった事も含めて、本当に親切にしていただいたと感じました。

実際に、横型ロータンク用ボールタップTHYS2Aは翌日の午前中に届きました。

届いた横型ロータンク用ボールタップTHYS2Aを見ると、すごく多くの部品が入っていました。

いろんな機種に対応するため、実際に使わない部品もたくさん入れてあるようです。

ネットでダウンロードした施工/配置・組立参考図面を見ながら設置しました。

使っている貯水槽は手洗い付きで手洗いの金具も端っこに設置されているタイプなので、取り付けが窮屈で、ほんとうにこれで良いのか不安に感じました。

なんとか知恵を絞りながら、設置を完了しました。

ちゃんと対応機種ごとの説明書を用意しておいて欲しかったと感じました。

小便用のトイレの水が止まらない

小便用トイレの水が止まらない事が、時々あるので、修理してみることにしました。

まずは止水栓を閉めます(マイナスドライバーで時計回りに閉める)。

ピストンバルブの蓋をてっぺんの六角のところをモンキーで反時計回りに回して外します。

黒い液がいっぱい出てきました。ゴムが腐食して出た粉なんだと思います。

ネットで調べた部品と違っていました。

多分、トイレが古いのだと思います。

中を綺麗に洗い流し、バネを伸ばしておきました。

念のために、押しボタンも外し(6角の部分をモンキーで反時計回りに回します)洗っておきました。

とりあえずは治りました。

ダメなら、ピストンバルブをもうちょっと分解しようと思います。

2023年5月24日

再び、小便用トイレの水が止まりにくくなったので、前回同様、分解清掃しました。

今回はピストンバルブの分解に挑戦してみました。

ピストンバルブを引っ張ったら、簡単に分解できました。

バネを伸ばして、念入りに清掃して組み立てました。

とても、良い感じになりました。

相変わらず、黒い液がいっぱいあって、蓋のゴムパッキンが固くなっていて触ると指が真っ黒になります。

アマゾンで似たような部品TOTO パッキン TH91098Sが132円で売られていました。

ピストンバルブの蓋をてっぺんの六角のところをモンキーで反時計回りに回して外します。

パッキン TH91098Sを交換しました。

ピストンバルブを抜こうとしたのですが、途中までしか抜けません。

なんのためについているのか分からなかったのですが、+ねじを緩めて、マイナスドライバでネジを引っ掛けて真上に引っこ抜くと、なんとか抜けました。

ネットで探してみましたが、同じ部品は見当たりませんでした。

汚れをとって、洗いました。

パッキンも2個ありましたが、用意してなかったので、そのまま戻しました。

2025年1月9日

その後、しばらく調子が良くなっても、半年ぐらいすると、水がとまるまでの時間が長かったり、いつまでも流れっぱなしの時がありました。

新しめの手動の小便器には水がとまる時間を調節するネジがピストンバルブのところに付いているのですが、俊の家のは古いのか単なる蓋になっているだけのような感じです。

水がとまるまでの時間の調節はピストンバルブのスプリングの強さの問題だと思っていたので、何度もスプリングを伸ばして使っていたのですが、長持ちしないことが分かったので、スプリング受け部に3mm厚のゴム板を挟むことにしました。

ピストンにスプリングが強くあたるようにする作戦です。

効果抜群で、水が出る時間が短くなりました。

ついでに水量のコックも絞って水の量を少なくしました。

シール式の壁紙を貼ってみました

地震の影響で、事務所の壁にひびが入って、壁紙も破れたので、シール式の壁紙を、従来の壁紙の上から貼りました。

元の壁紙と同じものが入手できれば、一部を貼り替えしても良かったのですが、柄物の壁紙で同じものが入手できなかったのです。

同じ色の壁紙を一部だけ貼り換えると、修復感が半端ないと思ったので、思い切って、全然違う色の緑系の単色の壁紙を貼る事にしました。

Temuで壁紙60cm×5m 817円を2巻購入しました。

ひびには、アサヒペン ワンタッチ カベ用コンクリートひび割れ補修材(白)を埋込み、電動サンダーで可能な限り平らにしてから、シール式の壁紙を貼りました。

壁紙を縦横ともに十分(片辺5cm両辺で10cm程度)な余裕をもって切ってから、隅から少しずつ空気が入らないように貼っていき、余った部分は地ベラをあててカッターで切りました。

カッターは1枚貼るごとに刃先を折ります。

壁紙は上から垂らして上から少しづつ貼っていくのが一番貼りやすいですが、高さが短くて幅が長い部分もあったので、臨機応変に貼っていきました。

本格的に、部屋全体の壁紙を貼り変えるのなら、糊付けされた壁紙のほうが貼りやすいと思います

ヒヒが入った部分は、少しシワが入りましたが、まあまあ許容範囲にできたと思っています。

屋内の壁のヒビを補修

2024年6月2日

地震の影響で建物にいろいろ損傷があったのですが、水回りのタイル、外壁の低い位置のタイル、基礎の亀裂、コンクリ地面のヒビ、外壁塗装、壁紙をDIYで修繕しました。

残りは屋内の壁の亀裂です。

亀裂の幅は狭く、建物の強度に影響を及ぼす部分では無いけど、漆喰っぽい感じだったり、色を合わせるのが難しそうだったり、脚立や梯子を使いにくい箇所だったりするので難易度は高いです。

漆喰って色は白で、色が付いている壁は漆喰では無く、漆喰風塗料のようです。

建物は鉄骨・ALC造なので間違いなく漆喰風塗料を使っているようです。

アサヒペンでNuri-Deco-Wallという漆喰風塗料があって、2リットルで3000円程度のようです。

色をつけるには水性多用途ペイントマットカラーを混ぜるようです。

2リットルの場合、50mlまで混ぜる事が出来るようです。

水性多用途ペイントマットカラーは55mlが最小の容量です。

和室は色はビリヤードグリーン、コバルトグリーン、オリーブグリーンが近いようですがコバルトグリーンは最小容量が180mlです。

400円程度のようです。

茶の間と階段の壁は同じ色ですが、階段の壁は色あせしたみたいで随分色が薄いです。

アサヒペンのNuri-Deco-Wallはビニール手袋をして手で塗れるようです。

ザラザラはマスチックローラーを使う。ザラザラの部分は亀裂で平面的に塗らなくても良いので不要かもしれません。

アサヒペンのNuri-Deco-Wallと水性多用途ペイントマットカラー(オリーブグリーン)を注文しました。

2024年6月8日

建物は鉄骨・ALCなので最初に亀裂やひびを、アサヒペン ワンタッチ カベ用コンクリートひび割れ補修材(白)で埋めました。

白色ですが微妙に色が違い、違和感があります。

あとで、色を合わせて塗装する必要があります。

階段の壁は漆喰っぽい塗装がしてあります。

もともとは緑系の色だったのに色あせで茶色っぽく見えます。

あちこち、随分亀裂があります。

こちらも、アサヒペン ワンタッチ カベ用コンクリートひび割れ補修材(白)で亀裂を埋めました。

アサヒペンのNuri-Deco-Wallと水性多用途ペイントマットカラー(オリーブグリーン)が届きました。

Nuri-Deco-Wall(2リットル)は結構な量です。

アサヒペンのNuri-Deco-Wallの説明書を見ると、コンクリートや塗装がのりにくい箇所では塗装する前に下地に強浸透性水性シーラーか油性シールを塗らないといけないみたいです。

ボンドシールプライマー#7N 100gが少しだけ残っていたので使う事にしました。

ボンドシールプライマー#7N を塗ってから8時間以内に塗装しないといけないので、Nuri-Deco-Wallの色の調合をしながら少しずつ作業して練習しようと思います。

水性多用途ペイントマットカラーのオリーブグリーンは色あせした階段の壁の色と全く合わないので、色を混ぜて使う事にしました。

水性多用途ペイントマットカラーのカフェオレかショコラが良いかなと思ったのですが、取り寄せ品なので入手するまでに時間がかかりそうです。

それで、家にあったカーキ色の水性建物用の塗料(アサヒペン)とラフィネオレンジ色の水性スーパーコート (アサヒペン) とモカチャ色の水性木工用塗料(100円ショップ)と黒色の水性木工用塗料(100円ショップ)もアサヒペンのNuri-Deco-Wallに加えて色をつくってみることにしました。

失敗したら重ね塗りすれば良いので気楽です。

ビニール手袋をした手で塗る事もできますが、小さい柳刃コテも準備しました。

Nuri-Deco-Wallを弁当とかについてくるトレー(材質はHIPS)にNuri-Deco-Wallを入れて、オリーブグリーン色の水性多用途ペイントマットカラーを加えたのですが、色が明るくて全く壁の色に近づきそうもありません。

ラフィネオレンジ色の水性スーパーコート (アサヒペン)も加えましたが、よっぽどたくさん入れないと希望の色になりそうもなかったので、モカチャ色の水性木工用塗料(100円ショップ)を入れました。

壁の色に随分近づいたけど色が薄かったので、黒色の水性木工用塗料(100円ショップ)をちょっぴり加えました。

壁の色に、かなり近づいたので、塗ってみる事にしました。

ビニール手袋をした手で塗る事もできるとのことですが、汚れそうな気がしたので、刷毛で塗りました。

刷毛で塗ってから、小さい柳刃コテで平らにする事にしました。

届かない場所は梯子をかけて、ヘルメットをして塗装しました。

ボンドシールプライマーで下処理した個所と、しなかった箇所では、Nuri-Deco-Wallの塗りやすさに違いは無かったように感じます。

Nuri-Deco-Wallは壁への接着力がかなりあるようです。

良い感じで塗装できましたが、乾いた後はやっぱり塗った痕が目立ちます。

色は、オリーブグリーン色の水性多用途ペイントマットカラーとモカチャ色の水性木工用塗料(100円ショップ)と黒色の水性木工用塗料(100円ショップ)でなんとかなりそうです。

もうちょっと頑張って色合わせをして重ね塗りをしようと思います。

茶色をもっと強くして色合わせしようと思います。

2024年6月11日

重ね塗りしました。

何回も色の調合をしなおして、壁の色と同じ色ができました。

でも、乾いたら色が変わりました。

前回より、色が近くなりましたが、やっぱり塗った痕が目立ちます。

完全に跡が残らないようにするのはあきらめました。

チャイムの増設

2024年6月2日

チャイムは2階と3階の2か所で鳴るようになっていたのですが、茶の間でテレビを見ているとチャイムに気づかない事があるので、2階の茶の間にもスピーカーを取り付けました。

天井で通線したのですが場所が近かったので、それほど難易度は高くなかったです。

これでテレビを見ていても安心になったのですが、3階でチャイムが鳴らなくなりました。

ネットで取扱説明書を確認したのですが、設置されていたチャイムは、本体の他に1か所しかスピーカーを増設できない仕様になっていました。

よく調べると、ACを取れるところだったら別の種類の増設スピーカーをもう1か所増設できることが判明しました。

メルカリでちょうどACの増設スピ-カーの新品が安く(8500円)で出品されていたので購入しました。

電気工事士の資格が役立ちます。

電気工事士のテキストを確認しておこうと思います。

2024年6月7日

ACの増設スピ-カーが届いたのですが、説明書を見ると、チャイムからACの増設スピ-カーに配線して、そこから通常の増設スピーカーに配線する仕様になっていました。

従来の配線を利用するためには、チャイムに近い方にACの増設スピ-カーを設置しないといけないです。

ACの増設スピ-カーを設置した場所の下の方に電源コンセントがあるので、電源コンセントから1度天井に配線し、そこからACの増設スピ-カーに配線しようと思っていました。

ACの配線は簡単だと思っていたのですが、電源コンセントのケーブルは横の方向から配線されていました。

壁の中は上の方が途中で遮閉されていて、通線ワイヤーが通りませんでした。

電源コンセントから壁の中を配線するのは難しいようです。

電源コンセントの位置の天井裏を見てみましたが、どれがACのケーブルか分かりません。

すべてが照明のケーブルである可能性も高いです。

電源コンセントはコンセントスイッチボックスに入っていて、その奥が板になっていました。

板の裏は、押し入れっぽい収納スペースになっているので、電源コンセントのコンセントスイッチボックスの奥に穴をあけ、押し入れっぽい収納スペースに配線する事にしました。

ケーブルは、しっかり固定しました。

なんとか無事に配線でき、正常に動作しました。

電気工事士の資格をとっておいて良かったです。

外壁塗装のヒビ・亀裂も自分で修復してみた。

地震の影響で、去年大金を支払って工事したばかりの外壁塗装にひびや亀裂が入りました。

当初は業者に頼むつもりだったけど、それほど作業に危険な箇所も無いし、タイルやコンクリートの修復で多少の自信がついたのでDIYでやってみることにしました。

建物自体が古いし、いつまで住むかもわからないので、失敗してもいいやって感じです。

今回のは地震が原因なので、構造クラックというものだそうです。

作業の手順として

汚れをとる(水で洗浄)

乾燥

養生する

ボンドシールプライマー#7N 100g を塗る 購入価格769円

乾燥後8時間の間にシーリング材を塗り込む

今回は変成シリコンシール(MSコーク)333mlニューアンバー色(購入価格846円)を使います。

ヘラで平らになるようならす

7日以内に塗装する 水性スーパーコート(高性能シリコンアクリル樹脂塗料)200cc

ラフィネオレンジ色 購入価格1077円、赤さび色 購入価格1077円

塗装は、ぴったりの色が無かったので2色を混ぜて使う事にしました。

2024年5月18日

地震直後に保険会社とともに確認した時と比べて、亀裂が大きくなっていてびっくりしました。

とりあえず、亀裂が大きい部分だけ先に試してみる事にしました。

亀裂が大きい部位は、地面に近くて塀に隠れて目立たないので、試してみるにはちょうど良いです。

洗浄は、マキタのバッテリーが使えてバケツの水で給水できる高圧洗浄機を使いました。

高圧洗浄機は持っていたのですが、電源と水道設備が無いと使えない高圧洗浄機だと届かない場所が多いので、マキタの充電池が使えてバケツの水で給水できる高圧洗浄機3390円をラクマで楽天のポイントを使って購入したのです。

噴出穴が1個の点になっているノズルと、噴出穴が線になっているノズルの2種類ありました。

マキタのバッテリーは濡れに弱いので、バッテリー部をビニール袋に包んで使いました。

ノズルは噴出穴が線になって広がるのを使いました。

汚れがそれほど酷くないので、あっという間に終わりました。

1時間ほどして乾燥してから、塗装用のマスキングテープを亀裂の箇所近くに貼りました。

ボンドシールプライマー#7Nを塗装用の筆で塗り込みました。

たっぷり塗ったつもりですが、なかなか亀裂の奥のほうまでは流れ込んでいきません。仕方ないです。

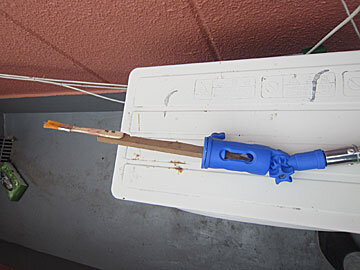

2時間ほどして、コーキングガンに変成シリコンシール(MSコーク)ニューアンバー色を装着して、塗り込みました。

濃い茶色のゲルでした。

色はステンカラーのほうが向いていたかもしれません。

ボンドシールプライマー#7Nを塗った部分は、変成シリコンシール(MSコーク)がくっつきやすいです。

変成シリコンシール(MSコーク)は亀裂部分をカバーするためのものなので、ボンドシールプライマー#7Nは亀裂の奥まで入らなくても大丈夫のようです。

変成シリコンシール(MSコーク)を亀裂に沿って出して、ヘラなどで平らにしました。

変成シリコンシール(MSコーク)を塗った後、春・夏季・秋季は1日後、冬季は4日後から、いずれも7日以内を目安として塗装しないといけないようなので、24時間以上たってから塗装する事にしました。

水性スーパーコート(高性能シリコンアクリル樹脂塗料)のラフィネオレンジ色と赤さび色を混ぜて、壁の色に合わせました。

場所によって色が変わらないように、1度にたくさん混合しました。

なんとか、壁の色に近い色ができたので、ハケで塗りました。

塗料が垂れないように刷毛の部分を上側にして塗りました。

垂れても大丈夫なように、段ボールで養生しました。

色の違和感無く塗れました。

角の方で内部のセメント部分が脱落して中空になっている箇所もあったので、

サンホーム「ひび割くぼみ補修材 灰400g KMP71」を埋め込んでから塗装しました。

念のため2度塗りをしました。

2度塗りは1時間以上間隔をあけないといけません。

梯子が必要な高所は、日を改めて作業しようと思います。

怖いけど、細いヒビなので作業としては簡単です。

2024年5月21日

今日はベランダ周りの外壁の塗装をしました。

よく見ると、思ったより多くの箇所にヒビがありました。

2024年5月24日

2mの脚立を使って、外壁の高い位置のヒビの補修をしました。

脚立の一番上に乗って作業するのは怖いので、窓からロープをたらして、片手でロープを持ちながら作業しました。

ロープは階段の手すりに登山結びしました。

当然ヘルメットもしました。

高所恐怖症なのですが、ロープを持っていると意外に怖くなかったです。

2024年5月25日

脚立を使っても届かない箇所に目立つ亀裂がありました。

その場所は、2階と3階のあいだで、ロープを使えそうもない場所です。

かなり難易度が高いです。

Temuで伸縮式のアングルペイントエクステンダーを購入しました。伸縮性アームと刷毛のホルダーのセットで2131円でした。

最長1mのアームの先に、刷毛やローラーを好みの角度で把持出来ます。

ただ、把持出来る刷毛の把柄の形状と寸法が、かなり限定されます。

伸縮式のアームが軽いので操作性には優れています。

ほとんどの亀裂は、伸縮式のアングルペイントエクステンダーを使えば、ベランダから届きそうな感じです。

それとメルカリでベランダに掛ける事が出来る2階用(3m90cm)の避難用はしごを購入しました。

6390円でクーポン(購入後に最高500ポイントバック)が使えました。実質的に5890円です。

ジモティで、たまたま高所作業用ベルトが出品されたので購入しました。

1000円でした。

避難用はしごの固定金具にロープを繋いで使おうと思います。

梯子と避難用はしごと高所作業用ベルトがあれば安心して作業できそうです。

2024年5月29日

外壁の亀裂やひびは狭いので、小さい刷毛が使いやすいのですが、小さい刷毛はTemuで購入した伸縮式のアングルペイントエクステンダーでは把持出来ないです。

それで、小さい刷毛を把持出来るように改造しました。

100円ショップで購入した板(組み合わせラック用補助パーツ2本組 素材MDF)を使って、把持出来る把柄を作って、小さい刷毛をネジ止めしました。

MDFは細工がしやすくて軽いので便利です。

2024年6月1日

道具が揃ったので、いよいよ最後の箇所の外壁塗装をすることにしました。

伸縮式のアングルペイントエクステンダーで接続する把柄を長めに作る事によって、すべての箇所に届くようになりました。

最初は把柄と刷毛を木ネジで固定してたのですが、いろんな刷毛を接続できるように、把柄と刷毛に2か所ずつ穴をあけボルトとナットで固定する事にしました。

伸縮式のアングルペイントエクステンダーでやっと届く箇所ではコーキングガンを使えないので、変成シリコンシール(MSコーク)を100円ショップで購入したヘラにのせて外壁に塗り込みました。

コーキングガンを使って亀裂部に直接塗り込むより、ヘラにのせて塗り込んだ方が綺麗にコーキングできるような気がします。

なんとか、伸縮式のアングルペイントエクステンダーで残りすべての亀裂のコーキング(変成シリコンシールMSコーク)を完了できました。

避難用梯子と高所作業用ベルトは使わなくてもすみそうです。

建物の関係で、避難用梯子を使えるところが必ずしも作業がしやすい場所ではなかったので良かったです。

2024年6月2日

外壁塗装が完全に終了しました。

自分で絶対にできないと思ってたけど、やってみると、なんとかなるものです。

刷毛は、かなり長めの把柄を作って使いました。

2024年6月8日

ペンキは2回に分けて調合したのですが、2回目に調合したペンキの色が、乾燥してから見ると違和感があったので、再び色を調合して塗り直しました。

外壁塗装の基本は本来は3度塗りのようなので、重ね塗りしたほうが良いのは間違いないです。

違和感が無くなりました。

基礎に亀裂があった

地震の影響だと思われる基礎部分の亀裂が見つかりました。

1か所だけですが、地震後4か月以上気が付きませんでした。

さっそく対処しました。

最初にコードレスの高圧洗浄機で洗浄しました。

ノズルは噴出穴が線になって広がるのを使いました。

乾燥してからボンドシールプライマー#7N 100g を塗りました。

乾燥後8時間の間にアサヒペン ワンタッチ カベ用コンクリートひび割れ補修材

を溝に埋め込みました。

ノズルに空ける穴が小さいと出にくいし、穴が大きいと溝の奥に埋め込みにくいので、思った通りに奥の方まで埋め込めませんでした。

マキタの充電池が使えてバケツの水で給水できる高圧洗浄機を購入しました

地震が原因の外壁のひび、亀裂をDIYで補修するにあたり、亀裂部分の洗浄が必要になりました。

高圧洗浄機は持っているのですが、電源と水道設備が無いと使えない高圧洗浄機だと届かない場所が多いので、マキタの充電池が使えてバケツの水で給水できる高圧洗浄機3390円をラクマで楽天のポイントを使って購入しました。

噴出穴が1個の点になっているノズルと、噴出穴が線になっているノズルの2種類ありました。

マキタのバッテリーは濡れに弱いので、バッテリー部をビニール袋に包んで使いました。

ノズルは噴出穴が線になって広がるのを使いました。

汚れがそれほど酷くないので、あっという間に終わりました。

それほど強い洗浄は望めないけど、外壁塗装の亀裂部の洗浄程度なら役に立ちます。

コンクリート地面にひび割れができた

地震の影響もあってコンクリートの地面のひび割れがひどいので補修することにしました。

タイル補修などで、いろんな接着剤やコンクリート補修材を使ったのが余ったので、いろいろなグッズで比べてみることにしました。

ゴムヘラ2本があると作業は楽です。ゴムヘラは100円ショップでも売っています。

ゴムヘラは弾力があるので、押し込みやすいし平らに塗りやすいのです。

もう1本あると、ヘラにこびりついたコンクリートをこそぐのに便利なのです。

防水の手袋もしたほうが無難です。

素手で触ると、一時的にスマートフォンの指紋認証ができなくなります。

はみ出た部分を除去するためにナイロンスポンジを用意したほうが良いです。

アサヒペン「S014 [コンクリートカベ用樹脂モルタル 330ml ]」

コーキングガン式で使いやすいです。

ちょっと大きめのコンクリートの剥がれを埋めるのに使ってみました。

乾いた時に収縮するので、大きい亀裂や穴に使うとヒビが入りやすく、完全に乾く前に押し込みました。

それでも乾いた時にはヒビが入りました。

アサヒペン S014 コンクリートカベ用樹脂モルタルは大きな穴には不向きなようです。

ちなみに小さな穴でも、多少のヒビは入るようです。

サンホーム「ひび割くぼみ補修材 灰400g KMP71」で仕上げました。

サンホーム「ひび割くぼみ補修材 灰400g KMP71」も大きめのくぼみでは、アサヒペン「S014 [コンクリートカベ用樹脂モルタル 330ml ]」ほどではないですが、乾いた時に少しひびが入ります。

3度塗り重ねて、やっと綺麗になりました。

大建化学 内・外装タイル用弾性接着剤 『ネオピタ#マンテン』

接着力と耐久性は抜群ですが、水に溶けないので、扱いが難しいです。

平らに塗るのが難しいです。

一年以上前に一部使って密閉して保存したものが問題なく使えました。

今回、タイルの接着に使って余ったものを使いきりました。

厚めに塗って、グラインダーに100円ショップのディスクペーパーをつけて削ると綺麗になりました。

サンホーム「ひび割くぼみ補修材 灰400g KMP71」で仕上げました。

アサヒペン ワンタッチ カベ用コンクリートひび割れ補修材

取り扱いが楽で、平らに塗りやすいです。

量が少ないので、小さいヒビに向いています。

アサヒペン 床用流し込みセメント750g

床で穴になっている箇所や亀裂が大きい箇所に流し込む用途に向いているようです。

粉状なので、使う直前に水で溶かして使います。

溶かして6分以内に使い切らないといけなく20℃では90分で固まります。

階段の下のコンクリートの損傷が特にひどく、ひび割れというより亀裂って感じになっていたので使ってみました。

流れる感じで、奥の方まで簡単に流し込めます。

流れやすいので、だんだん流れ出てきますが、90分間で徐々に固まるので、固まり出した時には内側に押し込んでいくと、徐々に思い通りの形に固まってきます。

溶かして6分以内に使い切らないので、3回に分けて水に溶かしました。

この箇所だけでアサヒペン 床用流し込みセメントの750gの全てを使い切ってしまいました。

本当は、平坦に仕上げたかったのですが、セメントの量に余裕が無く、台形に仕上げざるを得なかったです。

でも補強のための修復には十分です。

凸凹になった部分は、グラインダーに100円ショップのディスクペーパーをつけて削りました。

それなりに綺麗になりました。

トーヨーマテラン インスタントセメント速乾 灰色

接着が弱くて、すぐにひびが出たり剥がれたり劣化します。最低です。使わないほうが良いです。

サンホーム「ひび割くぼみ補修材 灰400g KMP71」

中のビニール袋に入っていて、端っこを切って絞り出して使います。

比較的に早く乾きます。

他のセメントを使い切った後に、不具合があった箇所の仕上げに使いました。

使いやすかったです。

でも、大きなくぼみや亀裂では、乾いた時に、ひびが入ります。

トーヨーマテラン 瞬間急硬セメント 1分硬化 灰色

固まるのが早いので小さい箇所での作業に向いているようです。

水につかっている箇所(下水のマス付近とか)に使いました。

外壁のタイルを修復した

暖かくなったので、地震で損傷した外壁のタイルの補修にとりかかりました。

幸い、それほど雨がかからない場所で建物の強度に大きな影響を与えない場所だったのと、地面に近い部分だったので自分で補修する事にしました。

手始めに練習ということで、階段部分の亀裂から補修する事にしました。

亀裂の部分はアサヒペン「ワンタッチ カベ用コンクリートひび割れ補修材 577 円

コンクリートのひび割れ補修 チューブ式 灰色

を使いました。

左官ごてを使って、アサヒペン「S014 [コンクリートカベ用樹脂モルタル 330ml ]」コンクリひび割れ補修 コーキングガン式を表面全体を塗りました。

次に、柱の壁の崩落の補修です。

かなり派手に崩れています。

内部のコンクリート(ALC)も崩れて空洞になっているし、タイルも割れています。鉄も露出して錆びています。

タイルはコンクリート(ALC)がこびりついていて、貼るだけでは対応できません。

とりあえず、さび対策は必要ということで、

ニッペ さびチェンジ 160ml HR011-160 (ヨドバシドットコムで1540円) を購入しました。赤さびを黒錆にして、腐食を進めなくする液です。

付属のハケで満遍なく塗ります。

一晩放置すると、ちゃんと黒い錆びになっていました。

念のため、もう一回塗りました。

当初は割れたタイルを全部はがして、コンクリートを入れてから、新しいタイルを貼るつもりだったのですが、剥がれないで残っているタイルを綺麗に剥がすのは無理そうだったので、一部割れて剥がせないタイルは、そのまま残して、なるべく落ちたタイルを利用する事にしました。

タイルにコンクリートがこびりついて元の位置にはめ込めない場合は、グラインダーにダイヤモンドソーブレードを取り付けて除去しました。

新しいタイルも使うので、破損したタイルが残ったのですが、電動グラインダーにタイル用の刃(ダイヤモンドカッター)を取りつけて加工し再利用しました。

タイル同士の接着や、壁へのタイルの接着はアサヒペン「ワンタッチ タイル・コンクリ用接着剤 W106」 白 を使いました。

同じような接着剤でW106とW006があって違いはよくわからないのですが、接着はW106を使い、タイルの破損した個所を埋めるのでW006を使いました。

アサヒペン「S014 [コンクリートカベ用樹脂モルタル 330ml ]」 640 円

コンクリひび割れ補修 コーキングガン式 灰色

を使って、さびが露出している部分をコンクリートで覆って、乾いてから空洞になっている部分にコンクリートを挿入する事にしました。

コンクリートは重力のため、下のほうに流れていくので、下の部分から少しづつコンクリートを埋める事にしました。

コンクリートカベ用樹脂モルタル は程よい粘度だと思ったのですが、やっぱり上から挿入すると下の方からはみ出てきます。

タイルを当ててから、養生テープで塞いだのですが、コンクリートの漏れは防げませんでした。

外から完全に塞いでしまったせいか、固まるのが遅くなり、一晩おいても柔らかいままでした。

そのせいで、下からはみ出た部分が固まり切れていなかったので修復できました。

養生テープの上から板を当ててさらに荷重をかけて固定しました。

剥がれたタイルで、そのまま使えるものはなるべく使いました。

新しいタイルも使ったので、破損したタイルが残ったのですが、電動グラインダーにタイル用の刃(ダイヤモンドカッター)を取りつけて加工し、他の箇所で利用できるものは再利用しました。

タイルの亀裂が溝になっている部分の埋込は、アサヒペン「ワンタッチ タイル・コンクリ用接着剤 W006」 白 を使いました。

ゴムヘラ(100円ショップで購入)を使うと、溝に押し込みやすいし、はみ出た部分の除去がしやすいです。

ゴムヘラは2本使ったほうが作業がしやすいです。

ゴムヘラにこびりついた接着剤をこそぐ場合に役立つのです。

プロ並みとは言えないですが、なんとか修復できました。

出窓の下のタイルのは剥がれが凄かったので、補修しました。

タイルが剥がれた個所の鉄の錆が目立っていたので、さび取りブラシで除去して、ニッペ さびチェンジ 160ml HR011-160 を塗っておきました。

剥がれたタイルで、そのまま使えるものは使って、残りは他の箇所で余った破損済みのタイルを加工して使いました。

剥がれたタイルで目地や裏側にコンクリートやさびやがこびりついているものは、タイル用の刃(ダイヤモンドカッター)を取り付けた電動グラインダーで除去しました。

タイル用の刃(ダイヤモンドカッター)を取り付けた電動グラインダーで、タイルを大まかな大きさに切り、その後少しずつ削って、剥がれた部分にはめ込めるようにしました。

錆びのある鉄板にタイルを接着するのは、普通のタイル接着剤では不安だったので、ネオピタ#マンテンを使いました。

数年前にタイル貼りに一部使ったものを結索バンドで留めて密閉しておいたネオピタ#マンテンが、なんの問題もなく使えました。

かなり負荷のかかる部分で使っても、しっかり接着してくれる優れものです。タイルが下向きに貼られているのですが、ネオピタ#マンテンは粘度が高いのでタイルが落ちる心配はいりません。

ネオピタ#マンテンは接着力は強いけど、水に溶けないので、はみ出た部分を除去するのに苦労しましたが、ナイロンたわしを濡らしてこすることで綺麗に除去できました。

点検して、見落としていた箇所が見つかったので、目地の隙間はネオピタ#マンテンで、タイルの隙間はアサヒペン「ワンタッチ タイル・コンクリ用接着剤 W006」 白 で仕上げました。

最後に、STOGER 水漏れ補修剤(1000g) 1950 円で防水処理を施しました。

対象物の表面をきれいにして2mm以上の幅のひび割れがある場合は、パテで補修してから、使用するのが良いそうです。

刷毛で塗り、数分後に表面が硬化して液体状でなくなったら、さらに2、3回塗る。

24 ~ 48 時間硬化すると、不浸透層が形成されるとの事です。

蓋を開けると、どろっとした液体状の補修剤が入っていました。

刷毛も付属しているので、そのまま何も準備しなくても使えます。

厚く塗った部分は、しばらくするとたれて雫になってくる事があるので、その時は雫を除去します。

見るからに防水効果がありそうです。

これだけすると、見栄えはとにかく、構造上は完璧だと思います。

外壁タイルの修復は完了です。